沿革

横浜市立大学医学部医学科同窓会倶進会は、昭和31年11月、初代会長に荒井保男先生(昭和24年卒)が就任して発足致しました。

会員は、横浜市立大学医学専門学校の第1回生(昭和24年卒業)から現在に至るまでの卒業生、大学院医学研究科修了者、及び本学医学部医学科・附属病院・附属市民総合医療センターで研究・診療・教育に従事した、或いは従事していて、入会を希望された方により構成されています。

現在の会員数は、6,510名(令和7年3月)です。

なお、倶進会は令和5年4月に一般社団法人へ移行いたしました。

横浜医学の源流と横浜市立大学医学部の歴史

横浜を中心とした米英医学(開港~明治20年頃)

安政6年(1859)開港当時の横浜村は、戸数100程の寒村であった。開港直後に米国人宣教師・医師ヘボンが来日、医療活動を始める。開港に伴う伝染病(天然痘、性病、コレラ)対策で横浜在住の英米人医師シモンズ、ニュートンらが活躍、明治初期にアメリカ医学の中心となる。

慶応4年(1868)4月、戊辰戦争官軍兵士の負傷者を治療するため、野毛山修文館に横浜軍陣病院が設立された。日本初の公立外科病院で、英国公使館副領事・医師のw.ウィリスが治療にあたった。僅か1年程で江戸に移転(後に東大医学部へ進展)したため、市民から新病院を求める声が高まった。

-

- 明治4年(1871) 4月

-

早矢仕 有的が横浜仮病院開院

早矢仕 有的が横浜仮病院開院

9月焼失

-

- 明治5年(1872)

- 大江 卓が横浜中病院を設立

-

- 明治6年(1873)

-

横浜共立病院と改称、野毛山修文館跡に移転

横浜共立病院と改称、野毛山修文館跡に移転

シモンズは実質上の院長であった。

-

- 明治7年(1874)

-

県立十全医院と改称

県立十全医院と改称

東洋一の設備となり、本格的病院として発足。

種痘業務、コレラ対策で中心的役割を担った。

-

- 明治22年(1889)

-

初代院長として正式に広瀬佐太郎就任

ドイツ医学に改める。

-

- 明治24年(1891)

-

県から市に移管、横浜市十全医院と改称

県から市に移管、横浜市十全医院と改称

-

- 大正12年(1923)

- 関東大震災にて全壊焼失

-

- 大正13年(1924)

-

南吉田町(現南区浦舟町)に移転、再興

南吉田町(現南区浦舟町)に移転、再興

-

- 昭和19年(1944)

-

「横浜市立医学専門学校」開校

初代校長 及能 謙一

横浜市立医学専門学校付属十全病院となる。

-

- 昭和24年(1949)

-

横浜医科大学

初代学長 高木 逸磨

横浜医科大学病院と改称

-

- 昭和27年(1952)

-

横浜市立大学医学部

横浜市立大学医学部

初代学部長 高木 逸磨

-

- 昭和29年(1954)

- 横浜市立大学医学部病院と改称

-

- 昭和42年(1967)

- 1号館(旧称:第1新館、収容300床)竣工

-

- 昭和47年(1972)

-

2号館(旧称:第2新館、収容700名)竣工

2号館(旧称:第2新館、収容700名)竣工

-

- 昭和62年(1987)

-

医学部が金沢区福浦に移転

医学部が金沢区福浦に移転

-

- 平成3年(1991)

-

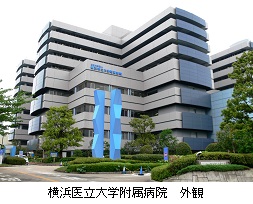

金沢区福浦に「医学部附属病院」開院

金沢区福浦に「医学部附属病院」開院

浦舟の附属病院は「医学部附属浦舟病院」と改称

-

- 平成12年(2000)

-

医学部附属市民総合医療センター開院

医学部附属市民総合医療センター開院

(元医学部附属浦舟病院)

-

- 平成17年(2005)

-

公立大学法人横浜市立大学となり、医学部は医学科・看護学科の2学科になった。

公立大学法人横浜市立大学となり、医学部は医学科・看護学科の2学科になった。

医学部附属病院を大学附属病院、医学部附属市民総合医療センターを大学附属市民総合医療センターと改称

-

- 平成18年(2006)

- 先端医科学研究センター開設

-

- 平成21年(2009)

- 附属病院に研修棟竣工

-

- 平成24年(2012)

-

医学部医学科医学教育センター設置

先端医科学研究センター研究棟竣工

-

- 平成26年(2014)

- 医学部創立70周年記念式典・祝賀会

-

- 平成27年(2015)

- 次世代臨床研究センターの設置

-

- 平成28年(2016)

-

「医学部発祥之地記念碑」建立、除幕式・祝賀会

医学部創立70周年記念誌「かもめ70」発行

-

- 令和3年(2021)

- 横浜市立大学病院150周年記念誌発行

-

- 令和4年(2022)

- 横浜市立大学病院150周年記念イベント

〒236-0004

〒236-0004